Eindrücke vom Pilotbetrieb in Koppl mit den zwei automatisierten Fahrzeugen. Linke Spalte: Der DigiTrans eVAN als neuer „Digibus® 2.0“; Eigentümerin DigiTrans eVAN: DigiTrans GmbH; rechte Spalte: HEAT-Shuttle © Salzburg Research

Im Rahmen des europäischen Forschungsprojekts SHOW untersuchte Salzburg Research gemeinsam mit Partnern, wie sich hochautomatisierte Shuttles unter realen Bedingungen im öffentlichen Straßenverkehr einsetzen lassen. Ziel war es, die technische Reife, die betriebliche Machbarkeit sowie die Akzeptanz in der Bevölkerung zu evaluieren.

Testumgebung und Rahmenbedingungen

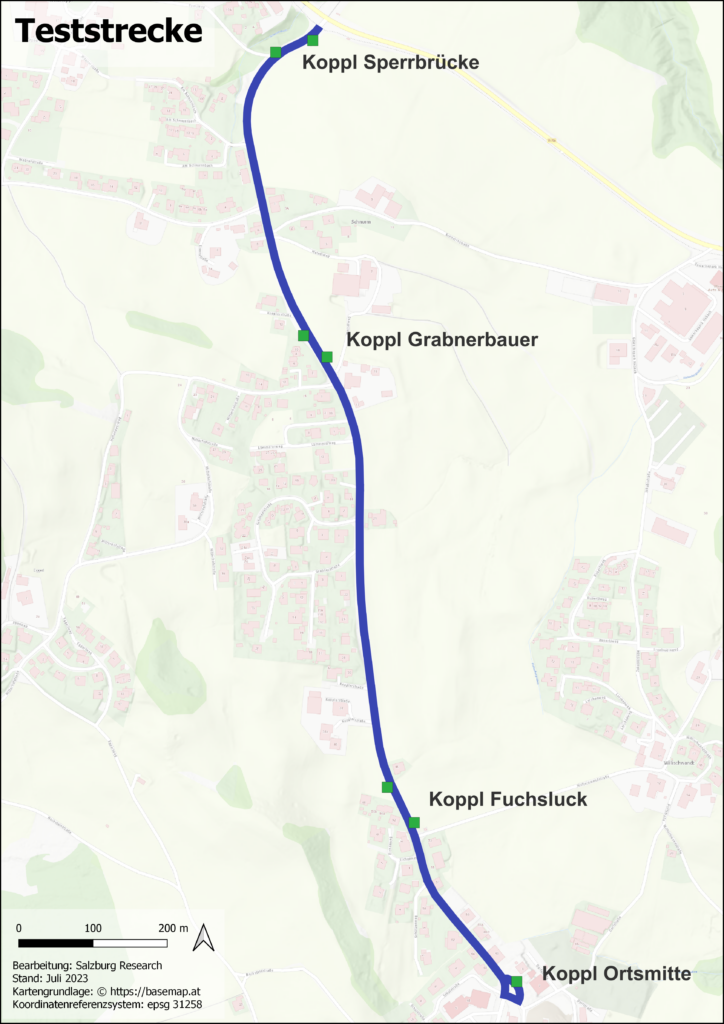

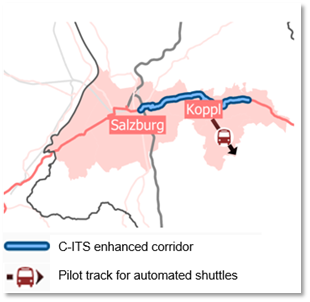

Die Pilotstrecke für die hochautomatisierten Shuttles befand sich in der Gemeinde Koppl im Salzburger Land. Sie verlief über eine rund 1,4 Kilometer lange Route, die das Ortszentrum mit der Haltestelle „Sperrbrücke“ verband. Auf dieser Strecke wurden insgesamt vier Haltestellen pro Richtung eingerichtet. Die Straße ist asphaltiert, leicht kurvig und weist ein maximales Gefälle von 8 % auf – eine anspruchsvolle Umgebung, die wichtige Erkenntnisse für den praktischen Betrieb lieferte.

Zusätzlich wurde ein C-ITS-Korridor entlang der B158 Wolfgangsee-Bundesstraße eingerichtet. Dort kamen kooperative Anwendungen zum Einsatz, etwa die Priorisierung an Ampelanlagen oder die Übermittlung von Warnmeldungen an andere Verkehrsteilnehmende.

Zum Einsatz kamen zwei unterschiedliche Fahrzeugtypen:

- ein automatisiertes Shuttle (Prototyp HEAT-Shuttle)

- ein automatisiertes Forschungsfahrzeug (Digitrans eVAN)

Der Betrieb erfolgte werktags von Montag bis Freitag und war für Fahrgäste kostenlos. Geschulte Sicherheitsfahrer:innen begleiteten den Betrieb, um bei Bedarf jederzeit eingreifen zu können und somit die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten.

Das Pilotprojekt verfolgte mehrere zentrale Ziele:

- Sicheren und nachhaltigen Transport ermöglichen

- Automatisierte Shuttles in bestehende Mobilitätsangebote integrieren

- Neue Technologien im realen Straßenverkehr erproben

- Erfahrungen für den Einsatz in ländlichen und peri-urbanen Regionen sammeln

- Die Akzeptanz in der Bevölkerung durch direkte Erfahrung steigern

Zentrale Erkenntnisse

Technische Aspekte

Der Pilotbetrieb hat gezeigt, dass hochautomatisierte Fahrzeuge in komplexen Verkehrssituationen bereits heute einsatzfähig sind – jedoch mit Einschränkungen. Besonders die Lokalisierung und Positionierung stellten Herausforderungen dar. In bebauten Bereichen mit vielen Referenzpunkten arbeiteten die Systeme zuverlässig, in weniger strukturierten Umgebungen kam es hingegen zu Orientierungsproblemen.

Darüber hinaus erforderten komplexere Fahrmanöver wie Linksabbiegen an nicht signalisierten Kreuzungen oder das Ausfahren aus Bushaltestellen immer wieder manuelle Eingriffe der Sicherheitsfahrer:innen.

Auch die Akkuleistung war ein limitierender Faktor: Steigungen, Witterungseinflüsse und Passagierlast führten zu einem höheren Energiebedarf, sodass Zwischenladungen notwendig wurden. Für den künftigen Betrieb sind daher leistungsstärkere Batteriesysteme oder eine entsprechende Ladeinfrastruktur entlang der Strecken unerlässlich.

Darüber hinaus erwies sich die interne Bedienung der Fahrzeuge – etwa die Empfindlichkeit der Lenk- und Bremssysteme – als spezielles Thema, das gezielte Schulung der Sicherheitsfahrer:innen erfordert.

Infobox: Erkenntnisse auf einen Blick

- Automatisierte Shuttles funktionieren, benötigen aber noch technische Weiterentwicklung.

- Sicherheit und Zuverlässigkeit sind die Schlüsselfaktoren für den Erfolg.

- Barrierefreiheit bei Fahrzeugen und Haltestellen ist unerlässlich.

- Ladeinfrastruktur entlang der Strecken muss vorhanden sein.

Betriebserfahrungen

Im Pilotbetrieb zeigte sich weiters, dass Zuverlässigkeit und Sicherheit die entscheidenden Faktoren für den Erfolg sind. Fahrgäste nehmen neue Technologien zwar mit Neugier auf, doch langfristig steht die Verlässlichkeit im Vordergrund: Pünktliche, sichere und störungsfreie Fahrten sind für die Akzeptanz ausschlaggebend.

Regelmäßige Sicherheitschecks der Strecke sowie tägliche Testfahrten im autonomen Modus erwiesen sich als notwendig, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten. Zudem müssen Wetter- und Straßenbedingungen stärker berücksichtigt werden – bei starkem Regen, Schnee oder Nebel können automatisierte Systeme an ihre Grenzen stoßen.

Nutzererfahrungen

Die Resonanz der Bevölkerung war insgesamt positiv. Viele Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, die Technologie aus erster Hand kennenzulernen. Auffällig war das große Interesse von Kindern, Jugendlichen und älteren Personen. Häufig wurde der Wunsch nach mehr Informationen während der Fahrt geäußert, etwa über den Status des Fahrzeugs oder geplante Fahrmanöver.

Besonders hervorgehoben wurde die Bedeutung der Barrierefreiheit: Damit automatisierte Shuttles für alle zugänglich sind, müssen Haltestellen und Fahrzeuge konsequent barrierefrei gestaltet werden.

Potenzial für den öffentlichen Verkehr

Der Pilotbetrieb hat deutlich gemacht, dass hochautomatisierte Shuttles vor allem als First-/Last-Mile-Lösung großes Potenzial besitzen. Sie können den bestehenden öffentlichen Personenverkehr (ÖPNV) sinnvoll ergänzen, etwa in ländlichen Gebieten oder zu Randzeiten wie abends, am frühen Morgen oder an Wochenenden. Dadurch ließen sich Mobilitätslücken schließen, der motorisierte Individualverkehr reduzieren und lokale Emissionen senken.

Damit solche Dienste jedoch breit eingesetzt werden können, sind einige Voraussetzungen zu erfüllen:

- Weiterentwicklung der Technologie zur Steigerung von Reife und Sicherheit

- Vergleichbare Betriebskosten im Verhältnis zu konventionellen Fahrzeugen

- Anpassung an topografische Gegebenheiten wie Steigungen

- Nahtlose Integration in bestehende ÖPNV-Tarif- und Buchungssysteme

Ausblick

Die Teilnahme am SHOW-Projekt hat Salzburg Research und die beteiligten Partner in ihrer Kompetenz für die Einführung automatisierter Mobilität erheblich gestärkt. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in zukünftige Projekte einfließen und nationalen wie europäischen Entscheidungsträgern zur Verfügung gestellt.

Zudem werden die Erfahrungen in die Arbeit der Strategischen Allianz für Automatisierte Mobilität (SSAM Austria) eingebracht, die seit 2023 den Austausch relevanter Akteure fördert und deren Position im Bereich automatisierter Mobilität stärkt.

Langfristig ist davon auszugehen, dass automatisierte Shuttles – zunächst begleitet, später auch fahrerlos – einen festen Platz im öffentlichen Verkehr einnehmen werden. Besonders für ländliche Regionen eröffnen sie neue Möglichkeiten, Mobilität nachhaltiger, flexibler und inklusiver zu gestalten.

Infobox: Blick in die Zukunft

- Automatisierte Shuttles sind heute bereits Realität – wenn auch noch mit Sicherheitsbegleitung.

- Zwischen 2030 und 2040 wird laut EU-Roadmaps die Phase technologischer Reife erwartet.

- Voraussetzung: klare rechtliche Rahmenbedingungen und konsequente Weiterentwicklung.

Fazit

Der Pilotbetrieb in Koppl hat gezeigt, dass automatisierte Shuttles bereits heute im öffentlichen Straßenraum eingesetzt werden können, auch wenn bis zur breiten Anwendung noch Entwicklungsarbeit notwendig ist. Die Erfahrungen aus Koppl liefern eine wertvolle Grundlage, um den Weg in eine zukunftsfähige, sichere und klimafreundliche Mobilität zu gestalten.

Ein besonderer Dank gilt allen Bürgerinnen und Bürgern, die den Pilotbetrieb begleitet, ausprobiert und mit ihrem Feedback bereichert haben sowie den Bediensteten der Gemeinde Koppl für ihre kontinuierliche Unterstützung.

Pilotphase II mit dem Digitrans eVAN: August 2023 – April 2024

Der Digitrans eVAN als neuer „Digibus 2.0“ in der Salzburger Gemeinde Koppl im Rahmen des europäischen Forschungsprojektes SHOW; Eigentümerin DigiTrans eVAN: DigiTrans GmbH, © Salzburg Research, wildbild

Aufbauend auf den Erfahrungen aus dem Leitprojekt Digibus® Austria wurde der automatisierte Verkehr zur Anbindung von ländlichen Regionen an intermodale Mobilitätsknotenpunkte mit dem neuen Digibus® 2.0 erprobt. Das selbstfahrende Forschungsfahrzeug – der Digibus® 2.0 – fuhr, wie bereits sein Vorgänger, in der Salzburger Gemeinde Koppl im öffentlichen Pilotbetrieb und richtete sich speziell an Pendler:innen, Tagesausflügler:innen sowie an Tourist:innen. Alle Fahrten mit dem Digibus® 2.0 warenkostenlos.

Pilotphase II mit dem Digitrans eVAN

Der Digibus, ein handelsüblicher VW e-Crafter, welcher mit zusätzlicher Sensorik und Software in ein automatisiertes Forschungsfahrzeug umgebaut wurde, um sämtliche Fahraufgaben selbständig zu übernehmen, ist zusätzlich imstande, mittels einer eingebauten Onboard-Unit mit der straßenseitig installierten Infrastruktur (Roadside-Units) zu kommunizieren. Diese Kommunikationsmöglichkeit wird als V2X (vehicle to everything) bezeichnet und zielt auf eine Erhöhung der Verkehrssicherheit einerseits und einer effizienteren Steuerung des öffentlichen Verkehrs andererseits ab.

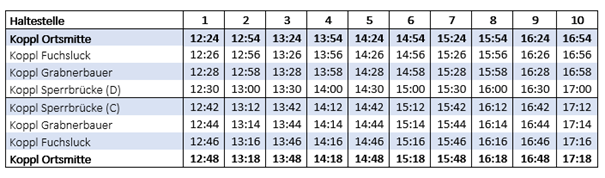

Das Shuttle verkehrte nach einem festen Fahrplan und ergänzte das bereits bestehende Angebot des öffentlichen Verkehrs (Linie 152), wobei die Taktzeit auf eine halbe Stunde verkürzt wurde.

Der Fahrplan war auf die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Busse abgestimmt, welche die Fahrgäste nach Salzburg oder Bad Ischl weiterbefördern.

Wie auch bei den bisherigen Testfahrten war weiterhin verpflichtend ein Sicherheitsfahrer bzw. eine Sicherheitsfahrerin an Bord sein, die bzw. der die Funktionen überwachte und die Steuerung jederzeit übernehmen konnte.

Pilotphase I mit dem HEAT-Shuttle: 15. Mai – 20. Juni 2023

SHOW Digibus2.0 HEAT-Shuttle in Koppl © Salzburg Research

Ein Pilotbetrieb mit dem HEAT-Shuttle fand von Mo-Fr in folgendem Zeitraum statt (außer feiertags): 15.05. – 20.06.2023. Eine Akzeptanzerhebung ergab: Die Fahrgäste waren sehr zufrieden. Die Strecke stellte sich aufgrund von Steigung, Wetterbedingungen und Lokalisierungsgenauigkeit abermals als komplex und herausfordernd dar.

Acknowledgements

Salzburg Research verantwortet diesen Pilotversuch in Salzburg im Rahmen des europaweiten Forschungsprojekts „SHOW – SHared automation Operating models for Worldwide adoption“. Im Rahmen des EU-Projekts wird der Einsatz elektrifizierter, vernetzter sowie automatisierter Fahrzeugflotten im Personenverkehr und in der Logistik in (peri-)urbanen Räumen in Europa getestet. Das Projekt SHOW wird von der Europäischen Union im Rahmen des Horizon2020 Research and Innovation Programme finanziert (Grant Agreement Nr. 875530). Detaillierte Ergebnisberichte stehen dem Interessierten unter folgendem Link zum Download zur Verfügung: https://show-project.eu/media/deliverables/

Das Forschungs- und Versuchsfahrzeug „Digitrans eVAN“, der ab August 2023 in Koppl als Digibus® 2.0 fährt, wird von der DigiTrans GmbH für österreichische Forschungsarbeiten zur Verfügung gestellt. Das Fahrzeug wird vom Bundesministerium für Klimaschutz über die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft gefördert.

Verantwortlich für V2X-Ausstattung entlang der Teststrecke in Koppl, sowie der Umsetzung von C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems)-Diensten ist Kapsch TrafficCom AG.